Le musée de l’armée propose l’exposition « Un exil combattant. Les Artistes et la France 1939-1945 ». Cette « exposition exceptionnelle retrace les destins d’artistes, d’intellectuels et de chercheurs qui, durant la Seconde Guerre mondiale, ont choisi l’exil et mené un combat culturel et scientifique intense. Leurs créations deviennent des armes au service de la Liberté et de la France libre. Découvrez des œuvres uniques, des portraits saisissants, des récits vibrants. Fernand Léger, Jean Gabin, Ossip Zadkine, Romain Gary, Alexander Calder, Paul Éluard… et bien d’autres. » Cette exposition souligne l'importance de la culture dans la Deuxième Guerre mondiale, et plus généralement dans un conflit, et les diverses « façons dont les artistes et les intellectuels en exil ont mis leur créativité au service d’un « certain esprit français » et des valeurs de la liberté ! »

« Les châteaux du Moyen Âge » de Martin Becker et Sabine Bier

« Un âge de fer - La Guerre de Trente Ans » par Philippe Bérenger et Henrike Sandner

« Un âge de fer - La Guerre de Trente Ans » par Philippe Bérenger et Henrike Sandner

« La femme, la république et le bon Dieu » d’Olivia Cattan et d’Isabelle Lévy

Documentaires sur l'avortement sur Arte

« Nombreux sont les artistes, intellectuels et combattants qui, aux prémisses de la Seconde Guerre mondiale, quittent leur pays pour différents exils. Qu’ils soient persécutés, juifs, opposants au fascisme et au nazisme, militants ou responsables politiques, intellectuels ou artistes, français ou étrangers, ils quittent le territoire métropolitain pour d’autres destinations, fuyant l’Occupation et la France de Vichy pour l’exil. L’exposition Un exil combattant. Les artistes et la France 1939-1945, propose un voyage émouvant à travers les arts et l’histoire, révélant comment les artistes et les intellectuels en exil ont mis leur créativité au service des valeurs de liberté. »

« Cette exposition s’inscrit dans le cadre des commémorations nationales des 80 ans de la Libération. À travers le prisme des arts, de la communication, de l’éducation et des sciences, l’exposition met en lumière un combat culturel intense visant à gagner les coeurs et les esprits des pays neutres et alliés. Elle souligne également la persistance de la liberté d’action et de création dans les territoires ralliés. Un « certain esprit français », défendu aussi par des artistes étrangers soutenant ces valeurs, comme le sculpteur et peintre américain Alexander Calder. »

« Ce parcours inédit, structuré en quatre volets géographiques qui retracent diverses formes d’exil, s’intéresse tant aux combattants de la France libre qu’aux réfugiés exilés hors d’Europe. Comme le général de Gaulle et son gouvernement, les combattants et intellectuels de la France libre rejoignent Londres pour y mener des actions culturelles et d’information. À Marseille, l’américain Varian Fry se charge d’exfiltrer des artistes d’avant-garde et des intellectuels vers les États-Unis. De Londres à Sydney, en passant par New York, Brazzaville, Buenos Aires, Cuba ou encore Alger, les visiteurs découvrent les parcours variés et les engagements courageux de nombreuses personnalités. Parmi elles, des figures marquantes comme René Cassin, Germaine Krull, André Masson, Wifredo Lam, Marie Helena Vieira da Silva, Henry Valensi, Fernand Léger, Jean Hélion, Anna Marly, Micheline Rosenberg, Georges Duthuit, Jean Gabin, et bien d’autres. »

« La scénographie de l’exposition invite le visiteur à partager les destins, les émotions, les luttes et les espoirs notamment à travers la reconstitution de deux lieux emblématiques de la France aux États-Unis : l’atelier new-yorkais du sculpteur Ossip Zadkine – exilé dès 1941 – véritable sanctuaire de créativité et de résistance, ainsi que la célèbre librairie newyorkaise Gotham Books, à l’atmosphère vibrante où l’esprit français s’épanouissait en pleine guerre. »

Le commissariat de l’exposition est assuré par Vincent Giraudier, chef du département de l’historial Charles de Gaulle, Sylvie Le Ray-Burimi, conservatrice en chef du patrimoine, cheffe du département Beaux-arts et patrimoine avec le soutien de Carine Lachèvre, adjointe au chef du département l’historial Charles de Gaulle, assistés de Anne-Sixtine Clevenot, Louise Le Bars, Diane de Vignemont, département de l’historial Charles de Gaulle.

Comité scientifique

Sous la présidence de

Guillaume Piketty, full Professor au Centre d’Histoire de Sciences Po (CHSP), Paris

Cécilie Champy-Vinas, conservatrice en chef du patrimoine, directrice du musée Zadkine, Paris

Marie-Hélène Contal, architecte, auteur, commissaire d’exposition, membre de l’Académie d’Architecture, directrice de l’École Spéciale d’Architecture, Paris

Joël Huthwohl, directeur du département des Arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France, Paris

Béatrice Joyeux-Prunel, professeure à l’université de Genève

Sylvie Lindeperg, professeure à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Aurélie Luneau, historienne spécialiste des médias, professeure associée à Sciences Po Paris et productrice à France Culture

Marie-Pauline Martin, directrice du musée de la musique de la Cité de la musique-Philharmonie, Paris

Chantal Morelle, professeur d’histoire honoraire en classes préparatoires aux grandes écoles

Vladimir Trouplin, conservateur au musée de l’Ordre de la Libération, Paris

Sous la direction de Vincent Giraudier et Sylvie Le Ray-Burimi, le catalogue de l'exposition « Un exil combattant. Les Artistes et la France 1939-1945 » est co-édité par le musée de l’Armée et Gallimard. « Vingt-trois auteurs ont été sollicités pour écrire sur la production artistique, culturelle et scientifique en exil. De l’architecture à la joaillerie, de l’édition au cinéma, du surréalisme à l’atome, autant de sujets aussi méconnus que passionnants sont illustrés par les photographies des 300 objets, documents et oeuvres d’art présentés dans l’exposition. L’ensemble est ponctué d’une sélection de 42 portraits commentés de ces artistes et intellectuels exilés, redonnant un visage à des personnalités, toujours hors norme, parfois tombées dans l’oubli, et qui rappellent que l’exil de chacun et la manière dont il a été vécu est unique."

Autour de l’exposition, le musée a organisé des visites guidées par un commissaire de l’exposition, un parcours dédié au jeune public afin de lui faire "découvrir, à travers des récits captivants, les destinations et les actions de figures emblématiques durant leur exil".

En partenariat avec l’Université permanente de la ville de Paris, ce cycle de conférences, intitulé Face à la Seconde Guerre mondiale. Artistes et intellectuels, présente une sélection de parcours, collectifs ou individuels, d’écrivains et d’intellectuels confrontés au second conflit mondial et qui malgré la défaite de la France en 1940, continuent à combattre pour la liberté.

« Les compagnons écrivains : une extraordinaire diversité d’intérêts, de compétences et de talents »

par François Broche, historien, spécialiste de la France libre, administrateur de la Fondation de la France libre, vice-président de la Société des Amis du musée de l’Ordre de la Libération

« Aider de Gaulle : l’action politique et culturelle des comités de soutien à la France libre dans le monde »

par Bruno Leroux, ancien chargé des études et recherches de l’Institut Charles de Gaulle puis directeur historique de la Fondation de la Résistance.

par Philippe Radal, ancien dirigeant de banque, président de la société des amis du musée de l’Ordre de la Libération, membre du conseil de l’Ordre de la Libération.

« Marc Bloch en guerre, le plus vieux capitaine de l’armée française »

par Frédéric Fogacci, agrégé et docteur en histoire, directeur des Études et de la Recherche à la Fondation Charles de Gaulle, enseignant à Sciences-Po Paris.

« Georges Bernanos en Guerre, des “tueries qui se préparent” au “chemin de la croix des âmes” »,

par Hervé Gaymard, ancien ministre, ancien député, président du conseil départemental de la Savoie,

président de la Fondation Charles de Gaulle.

Les conférences et projections de films se sont déroulées à l’auditorium Austerlitz

Une "sélection de sept films de fiction, pour mettre en évidence l’effort de guerre et de propagande des studios hollywoodiens, porte-voix de la France libre, en regard d’une production cinématographique française contrôlée et censurée par les Allemands".

Casablanca

Michael Curtiz, États-Unis – 1942.

La Croix de Lorraine (The Cross of Lorraine)

Tay Carnett, États-Unis – 1913

.

L’Imposteur (The Impostor)

Julien Duvivier, États-Unis – 1944

Les Visiteurs du soir

Marcel Carné, France – 1942

La Main du Diable

Maurice Tourneur, France – 1943

Le Corbeau

Henri-Georges Clouzot, France – 1943

.

Transit

Christian Petzold, France – 2018

Films en VF ou VOST

La saison musicale des Invalides a abordé "dans un cycle dédié au thème de l’exil lors de la Seconde Guerre mondiale en lien avec l’exposition".

L’EXPOSITION

« Lorsqu’un jour l’historien,

loin des tumultes où nous sommes

plongés, considérera les tragiques

événements qui faillirent faire

rouler la France dans l’abîme

d’où l’on ne revient pas,

il constatera que la résistance,

c’est-à-dire l’espérance nationale,

s’est accrochée, sur la pente,

à deux môles qui ne cédèrent point.

L’un était un tronçon d’épée,

l’autre, la pensée française. »

Charles de Gaulle, Alger, 30 octobre 1943

Discours prononcé à l’occasion des 80 ans de l’Alliance française

« Pendant la Seconde Guerre mondiale, la persistance de cette « pensée française » face à l’occupant et au régime collaborationniste de Vichy ne s’est pas seulement exercée dans le cadre de la Résistance intérieure. Dès l’été 1940, partout dans le monde resté libre, des artistes, des écrivains, des intellectuels et des scientifiques français et francophones, engagent un combat culturel, pour gagner les cœurs et les opinions publiques des pays neutres ainsi que des pays alliés à la cause de ceux qui refusent d’accepter la défaite de la France. »

« L’exposition Un exil combattant. Les artistes et la France 1939-1945, retrace les parcours de ces individus dont les vies ont été profondément marquées par l’exil. »

« Cette résistance culturelle a aussi cours dans les territoires ralliés à la France libre, d’Afrique, d’Asie et du Pacifique, où se maintient, grâce aux actions volontaires d’une poignée d’hommes et de femmes, cet héritage des valeurs de la République : une tradition française de liberté d’action et de création. »

1. • En transit

« Au début de l’occupation allemande en juin .1940, Marseille devient le lieu de refuge des exilés. La cité phocéenne est le passage obligé pour toute personne venue d’Europe et souhaitant quitter la France. Entre juillet 1940 et juin 1941, des milliers de personnes attendent d’obtenir les autorisations nécessaires pour le périple qui les attend. Le plus souvent, le voyage se fait par bateau pour des destinations transatlantiques, ou par voie ferrée, ou encore à pied vers l’Espagne et le Portugal. »

« Marseille devient la « contre-capitale » intellectuelle d’une France qui plonge dans le chaos. Rarement autant d’artistes, écrivains, révolutionnaires, universitaires, qu’ils soient juifs ou non, se seront retrouvés réunis en un même endroit. »

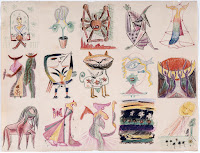

« Dans le quartier de la Pomme, la villa Air Bel – qui abrite les bureaux de l’Emergency Rescue Committee de Varian Fry – s’anime d’une brève et intense activité artistique, le temps de la présence des surréalistes Max Ernst, André Masson, Wifredo Lam, Marcel Duchamp, Jacques Herold et Victor Brauner, comblant leur attente dans la créativité. »

Zoom

L’exil d’André Masson

« Avec l’aide de Varian Fry, directeur de l’Emergency Rescue Comittee (Centre américain de secours) de Marseille et sur l’invitation du MoMa (Museum of Modern Art), le peintre André Masson (1896-1987) embarque pour l’Amérique en mars 1941 à bord du cargo Le Carimaré et rejoint New York via les Antilles. »

« Le départ en exil et l’intégration d’André Masson, menacé par le gouvernement de Vichy du fait de son engagement antifasciste et des origines juives de sa femme, sont facilités par le soutien des artistes américains Kay Sage et Alexander Calder qui lui adressent des lettres de caution. »

« Je connais André Masson et sa femme Rose depuis 1937. Ils sont tous deux […] dévoués au mode de vie démocratique. […] M. Masson était l’un des plus grands peintres de France et j’estime que les États-Unis ont vraiment de la chance de l’avoir ici pour donner un nouvel élan aux autres peintres qui l’entourent.©» écrit le sculpteur américain Alexander Calder. »

« En retour, en hommage à la générosité de Calder, Masson réalise son portrait et lui dédie un poème intitulé L’Atelier de Calder où il évoque cette main tendue aux exilés

Arrivé d’Europe, comme ils disent…

Il est vrai que là-bas fer et cuivre ne sont qu’oeuvre noire

La mort ajoutée à la mort et la vie calomniée.

Moi je fus, heureux fugitif,

Couché à l’oeuvre d’un vivant. »

« Après son arrivée aux États-Unis, Masson s’engage aux côtés du mouvement France Forever en 1942 et réalise un monumental rideau de scène Liberté, Égalité, Fraternité, qu’il décore d’une effigie féminine au bonnet phrygien se libérant de ses chaines pour le mass meeting organisé à New York le 14 juillet 1942. Ce rideau est réutilisé pour célébrer le 11 novembre 1944 et reproduit sur les brochures de France Forever. »

« Fin 1944, André Masson illustre Le Serpent dans la galère, poème épique de Georges Duthuit rédigé au moment de la libération de Paris en août. Dédié à la Résistance et à son épouse Marguerite Duthuit, fille aînée d’Henri Matisse, résistante, torturée et évadée, l’ouvrage est édité au profit des combattants. Les dessins calligraphiques de Masson représentent les haut-lieux des combats parisiens se libérant de l’hydre nazie, tels la Concorde ou l’Arc de Triomphe. »

« Fin 1944, André Masson illustre Le Serpent dans la galère, poème épique de Georges Duthuit rédigé au moment de la libération de Paris en août. Dédié à la Résistance et à son épouse Marguerite Duthuit, fille aînée d’Henri Matisse, résistante, torturée et évadée, l’ouvrage est édité au profit des combattants. Les dessins calligraphiques de Masson représentent les haut-lieux des combats parisiens se libérant de l’hydre nazie, tels la Concorde ou l’Arc de Triomphe. »2.• L’exil vers la Grande-Bretagne

« Quitter la France envahie pour rejoindre le territoire de l’allié britannique ne fut pas une évidence pour les Français lors de ces moments tragiques. »

« Rallier Londres en juin 1940 implique non seulement de croire en la victoire malgré une défaite militaire, mais aussi de désobéir au gouvernement en place et de rompre avec son milieu, sa carrière et sa famille. »

« Rares sont donc les Français de métropole qui cherchent à agir et à trouver une opportunité de transport pour quitter le pays. »

« Quant aux Français déjà présents en Grande-Bretagne, qu’ils soient civils, blessés, soldats ou marins évacués des ports de l’Atlantique ou des combats de Norvège, ils sont peu nombreux à faire le choix de rallier la France libre. Au 15 août 1940, ils sont moins de 3 000.... Ces quelques femmes et hommes, que le gouvernement de Vichy appelle les « dissidents », sont tous des volontaires, engagés pour la durée de la guerre au sein d’un mouvement qui se veut « être la France », pour reprendre les termes de leur chef, le général de Gaulle et non une légion de combattants au service des Britanniques. »

3 • Les territoires ralliés

« Après l’Appel du 18 juin 1940 prononcé à la BBC de Londres, le général de Gaulle cherche à rallier l’empire colonial français afin d’y organiser le combat. »

« Mais la grande majorité de l’empire colonial, dont l’Afrique du Nord et l’Afrique occidentale, reste fidèle au gouvernement français de Vichy. Seuls les comptoirs de l’Inde et l’essentiel des territoires du Pacifique rallient la France libre entre juillet et septembre 1940 »

« Le ralliement le plus important est celui de l’Afrique équatoriale française qui bascule, du 26 au 28 août 1940, grâce à l’action combinée d’envoyés de Londres, comme le futur général Leclerc, et de ralliements locaux, comme celui de Félix Eboué, gouverneur du Tchad. »

« L’échec militaire des Britanniques et des Français libres devant Dakar (Afrique-occidentale française), en septembre, bloque l’extension des ralliements de l’empire colonial français et donne lieu à des combats fratricides, qui font finalement basculer le Gabon, la Syrie et le Liban dans le camp des Alliés. »

« Les territoires ralliés apportent à la France libre la possibilité d’exercer sa souveraineté, des ressources pour l’effort de guerre ainsi que des combattants pour étoffer les rangs de ses armées. Composé des gouverneurs des territoires, de chefs militaires et de personnalités civiles, le Conseil de défense de l’Empire, créé à Brazzaville (Afrique-équatoriale française) le 27 octobre 1940, est le premier organe consultatif de la France en guerre. »

4.• Partir

« Quitter la France est un parcours difficile qui nécessite financements, références et contacts, mais aussi patience, témérité, courage et… chance. »

« Les candidats à l’exil – en transit entre un pays qu’il faut quitter et un autre qui doit accueillir – sont confrontés à des « murs de papier » selon l’expression de l’historien américain David Wyman (1929-2018). Dans ce capharnaüm administratif, des organismes ou des personnes tentent d’apporter leur soutien, tel l’Emergency Rescue Committee qui vient en aide à près de 1200 personnes ; ou encore le biochimiste français d’origine juive, Louis Rapkine qui, grâce à son propre réseau, permet à une trentaine de scientifiques de trouver une affectation sur le continent américain. »

« Pour atteindre l’Amérique, la filière dite « martiniquaise » au départ de Marseille et Casablanca est la plus empruntée. Environ 5000 personnes quittent la France entre juillet 1940 et juin 1941 depuis l’une de ces deux villes. »

« Souvent rudimentaire, dans des cargos davantage que dans des paquebots, le voyage ne garantit pas la destination prévue ; circuler d’un territoire à l’autre est un parcours du combattant. »

« Un point commun unit cependant les exilés français : l’installation à long terme n’est pas un projet, l’objectif demeure le retour en France dès la victoire. »

5 • L’Amérique du Nord

« Dès 1940, le général de Gaulle évoque l’importance de l’industrie américaine dans son appel du 18 juin. Cependant, l’aide espérée ne se matérialise pas immédiatement. Le gouvernement américain, centré sur la réélection de son Président, est figé dans sa volonté de ne pas agir et adopte une position conciliatrice vis-à-vis du régime de Vichy. »

« Entre 1940 et 1942, 8000 à 9000 Français s’exilent vers les États-Unis. Parmi eux, certains sont favorables au gouvernement de Vichy, ce qui complique encore la perception de la France libre par les autorités américaines. »

« En 1941, l’industriel René Pleven parvient à organiser une délégation représentant la France libre aux États-Unis, mais celle-ci manque néanmoins de reconnaissance officielle. »

« Cette délégation cherche par ailleurs à établir des liens avec des personnalités américaines influentes, s’appuyant sur des intellectuels, des artistes, des médias ainsi que sur le mouvement France Forever. La sympathie envers la France libre croît peu à peu. »

« Le Canada, qui devait quant à lui jouer un rôle crucial aux yeux de De Gaulle, pensant que la communauté francophone lui porterait un soutien massif, choisit finalement de ne pas rompre avec Vichy. »

6. Une ambition mondiale

« Environ 500 comités de la France libre ont été formés dans une cinquantaine de pays pour mobiliser des fonds, des volontaires et gagner la sympathie des opinions. »

« Ces comités, en dehors de la Grande Bretagne, se concentrent principalement en Amérique latine et dans l’ensemble Afrique-Asie où la propagande s’adapte aux conditions locales, sous la direction des délégations françaises libres. Chaque comité de la France libre publie, organise des émissions de radio, des tournées de conférences ou des expositions convoquant des figures emblématiques françaises. »

« En Amérique latine, ce sont les élites francophiles et les personnalités telles Albert Guérin, Albert Ledoux ou Jacques Soustelle qui jouent un rôle clé. Après 1942, l’épicentre de la propagande passe de l’Argentine au Mexique. »

« En Afrique et en Asie, les comités sont liés à la présence militaire. En Égypte, ils organisent l’accueil des militaires ralliés ; la propagande y est facilitée par une forte présence française historique. En Inde, la délégation de New Delhi publie, sous le contrôle britannique, des brochures diffusées à un large public, alors que la revue France-Orient reprend la formule de la revue La France libre publiée à Londres. »

Épilogue

« Au sein de la Résistance, la création scientifique, culturelle et artistique, qu’elle soit source ou expression d’engagement, ou encore l’affirmation d’une identité, n’a jamais cessé de s’épanouir entre 1939 et 1945 ».

« L’héritage de la Résistance française, se mesure aujourd’hui à l’aune de sa participation à la construction d’un socle de valeurs françaises communes. Elle participe également de la modernisation des structures culturelles, éducatives et de recherche de la France, devenues aujourd’hui essentielles. »

« En dépit de difficultés de la France à s’imposer comme un acteur du concert diplomatique en 1945, la France accueille à Paris l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, les Sciences et la Culture) fondée le 16 novembre 1945 et contribue à la rédaction puis à l’adoption de la déclaration universelle des droits de l’homme en 1945. »

Zoom

L’atelier new-yorkais de Zadkine

« Le peintre et sculpteur juif français d’origine biélorusse, Ossip Zadkine (1888-1967), s’exile à New York dès ..¥.. Sa femme, Valentine Prax (1897-1981), elle aussi artiste peintre, reste à Paris. »

« La scénographie de l’exposition reconstitue l’atelier newyorkais de Zadkine, exposant plusieurs de ses œuvres créées pendant son exil américain. Sculptant les vides autant que les pleins, il crée environ 45 oeuvres marquées par l’angoisse, tels l’Arlequin hurlant ou la Tête d’homme anxieux. La Prisonnière fait allusion à son épouse Valentine Prax restée en France. Elle est aussi une allégorie de la France occupée, de même que le Coq et le Phénix. Le Buste de François Mauriac rend hommage à l’écrivain du Cahier noir, traduit en anglais dès 1943 et diffusé depuis Londres par la France libre. »

« Ces œuvres arrivées récemment au musée Zadkine, sont prêtées au musée de l’Armée et exposées en France pour la première fois. »

« À New York, Ossip Zadkine enseigne la sculpture. Il continue à créer et expose dès 1941 aux États-Unis. »

« En 1942, il participe à l’exposition « Artists in Exile » à la galerie Pierre Matisse. »

Prêteurs

Institutions françaises

Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine

Assemblée nationale, Paris

Bibliothèque nationale de France, Paris

Centre des archives diplomatiques de Nantes

Chancellerie des Universités de Paris – Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

Collection Adrien Maeght,

Saint-Paul de Vence

La Contemporaine, bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, Nanterre

Galerie 1900-2000, Paris

Galerie Applicat-Prazan, Paris

Galerie Bucher-Jaeger,

Paris-Lisbonne

Galerie Daniel Malingue, Paris

Fondation de la France libre, Paris

Fondation Le Corbusier, Paris

Institut Mémoires de l’édition

contemporaine (IMEC),

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Archives de l’Institut de Biologie

Physico-Chimique, Paris

Institut Pasteur, Paris

Librairie Walden, Orléans

Maison Cartier, Paris

Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget

Musée d’Art moderne de Paris

Musée des Beaux-Arts, Lyon

Musée Cantini, Marseille

Musée Curie, Paris

Société des amis du musée

Jean-Gabin, Mériel

Musée national Fernand Léger, Biot

Musée de la Légion d’honneur

et des ordres de chevalerie, Paris

Musée de la Libération de Paris - musée du général Leclerc – musée Jean Moulin, Paris

Musée Matisse, Nice

Musée national des arts asiatiques – Guimet, Paris

Musée national d’art moderne – Centre Georges Pompidou, Paris

Musée Picasso, Antibes-Juan-les-Pins

Musée du quai Branly – Jacques Chirac, Paris

Musée Zadkine, Paris

Office universitaire de recherche socialiste – OURS, Paris

Musée de l’Ordre de la Libération, Paris

Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris

UNESCO, Paris

Prêteurs particuliers

Archives Thierry Billard

Collection Geneviève de Gaulle-

Anthonioz-Bernard Anthonioz

Marianne Fouchet

Jordan Gaspin

Pierre Leroy

Famille de Pierre Mendès France

Anne Sinclair

Le musée de l’Armée adresse également ses remerciements aux prêteurs qui ont souhaité conserver l’anonymat et remercie tout particulièrement la Calder Foundation pour le don de la broche à la croix de Lorraine réalisée par Alexander Calder vers 1942. Ce don a été effectué en l’honneur de Monsieur Alfred Pacquement, à l’occasion des 20 ans de sa présidence de l’Association pour l’animation de l’Atelier Calder à Saché en 2023 et en reconnaissance de son soutien à l’acquisition du mobile France Forever par le musée de l’Armée en 2020.

Le musée de l’Armée remercie également les donateurs et les personnes ayant rendu possible l’entrée en collection de plusieurs oeuvres exposées : Anne Sinclair, Barbara Duthuit, Didier Vallens.

Enfin, le musée de l’Armée remercie le musée d’art et d’histoire du judaïsme, dépositaire d’une œuvre du centre Pompidou et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales pour le dépôt d’une œuvre au musée de l’Air et de l’Espace.

Hôtel national des Invalides

129, rue de Grenelle – 75007 Paris

Tous les jours de 10 h à 18 h

Nocturne chaque 1er vendredi du mois jusqu’à 22 h

Visuels :

Vues des salles

© DR

Natacha Carlu, Affiche « Liberté… Liberté chérie…/ Conduis soutiens nos bras vengeurs », vers 1942-1943. Paris, musée de l’Ordre de la Libération ©Musée de l’Ordre de la Libération

Jean Hélion (1904-1987, Défense d’, 1943. Collection particulière. ©Galerie Malingue. ©Adagp, Paris, 2025

Planches de timbres et de vignettes vendus au profit de la France libre en Australie, non datés, Nantes, Archives du ministère des Affaires étrangères, délégation du Comité national français puis du CFLN en Australie ©©Archives du ministère des Affaires étrangères, France .

Revue France Forever, vol. 1, n°2, paru aux États-Unis, diffusé en Australie, Nantes, Archives du ministère des Affaires étrangères

©Archives du ministère des Affaires étrangères, France

Pierre Matisse (1900-1989), directeur, James Thrall Soby (1906-1979) et Nicolas Calas, pseudonyme de Nikos Kalamaris (1907-1988), rédacteurs, George Platt Lynes (1907-1955), photographe, catalogue d’exposition « Artists in Exile », New York, Pierre Matisse Gallery, 3-28 mars 1942. Paris, Chancellerie des universités de Paris - bibliothèque littéraire Jacques-Doucet

© Chancellerie des universités de Paris – Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

Victor Brauner (1903-1966), André Breton (1896-1966), Óscar Dominguez (1905-1957), Jacques Hérold (1910-1987), Wifredo Lam (1902-1982), Jacqueline Lamba (1910-1993), Dessins collectifs, 1940-1941, Musées de Marseille/ musée Cantini

André Masson, Niobé, 1947, Lyon, musée des Beaux-Arts, dépôt du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Centre de création industrielle¸ GrandPalaisRmn, Ren‚ Gabriel Ojeda

© ADAGP, Paris 2014 © Lyon MBA / Photo Ojéda - Le Mage

France Forever, Résistance, Libération, fascicule commémoratif illustré par le rideau de scène « Liberté, Égalité, Fraternité » d’André Masson (1895-1987), créé pour le 14 juillet 1942, 11 novembre 1944, Archives Anne Sinclair

©Paris – Musée de l’Armée, Dist. GrandPalaisRmn

Georges Duthuit (1891-1973) (texte) et André Masson (1896-1987) (illustrations), Le Serpent dans la galère, New York, Curt Valentin, 1945, Édition originale numérotée, exemplaire n° 174, Collection particulière ©Paris – Musée de l’Armée, Dist. GrandPalaisRmn

Tenue de Nicole Millet, lieutenant féminin des FAFL,

Paris, musée de l’Armée

Laissez-passer d’Anna Marly Paris, musée de l’Armée

France d’abord, n° 15, 6 septembre 1941,

Paris, musée de l’Armée, fonds France libre, don Laignel

Henry Valensi (1883-1960), France-Algérie, 1943, Paris, musée de l’Armée

Télégramme de René Pleven à Ève Curie, 20 septembre 1940. Paris, musée Curie

Germaine Krull (1897-1985), Passagers à bord du cargo Paul-Lemerle, 1941

Carte de membre du Comité français de la libération nationale (CFLN) de René Pleven Paris, musée de l’Ordre de la Libération

Drapeau américain du comité de la France libre France Forever Paris, musée de l’Ordre de la Libération

Photographie de Jacques Soustelle en Argentine, Nantes

Archives du ministère des Affaires étrangères, légation de France à Mexico

Revue France-Orient, vol. 1, n° 5, septembre 1941 Nantes, Archives du ministère des Affaires étrangères, délégation du Comité national français puis du CFLN en Australie

Skippy Adelman (1924-2004), Jean Hélion à côté de Rouge brillant (1938) et de L’Homme à la joue rouge (1943)

Fernand Léger (1881-1955), Les Plongeurs polychromes, 1942-1946, Biot, musée national Fernand Léger, donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969

L’atelier Ossip Zadkine (1888-1967) à New York, vers 1943-1944. Paris, musée Zadkine

Ossip Zadkine (1888-1967), Arlequin hurlant, 1943-1944, Paris, musée Zadkine

A lire sur ce blog :

Articles in English

Les citations proviennent du dossier de presse.

Les citations proviennent du dossier de presse.

%20France-Alg%C3%A9rie,%201943%20Paris,%20mus%C3%A9e%20de%20l%E2%80%99Arm%C3%A9e.jpg)

%20de%20Ren%C3%A9%20Pleven%20Paris,%20mus%C3%A9e%20de%20l'Ordre%20de%20la%20Lib%C3%A9ration%20%C2%A9Mus%C3%A9e%20de%20l%E2%80%99Ordre%20de%20la%20Lib%C3%A9ration.jpg)

%20St%E2%80%9Aphane%20Mar%E2%80%9Achalle.jpg)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire