Le Mémorial de la Shoah présente l’exposition « Le marché de l’art sous l’Occupation 1940-1944 » dotée d'un mini-site. Un panorama intéressant d’un marché de l’art particulièrement actif durant l’Occupation nazie (1940-1944) lors des spoliations d'oeuvres destinées généralement au futur musée d'Hitler à Linz et des collections de hiérarques nazis (Hermann Goering) ou de professionnels de ce marché, et de la politique originellement laxiste, puis tardive, parcellaire, onéreuse pour les ayants-droits, de restitution des œuvres volées à leurs propriétaires, généralement juifs. Des conférences et un catalogue passionnants accompagnent cette exposition.

Rose Valland (1898-1980)

Des galeries d’art sous l’Occupation, une histoire de l’histoire de l’art

« Le marché de l’art sous l’Occupation 1940-1944 »

« L’affaire Klimt » de Jane Chablani et Martin Smith

« Leeuwarden - Georges-Arthur Goldschmidt – Enquête sur un tableau »

Un Matisse rendu en 2008 à la MDA UK est retourné à Francfort

« Leeuwarden - Georges-Arthur Goldschmidt – Enquête sur un tableau »

Un Matisse rendu en 2008 à la MDA UK est retourné à Francfort

« Main basse sur l’art. La méthode nazie » d’Oliver Halmburger et de Thomas Staehler

« Francofonia, le Louvre sous l'Occupation » par Alexander Sokourov

« Francofonia, le Louvre sous l'Occupation » par Alexander Sokourov

« Cette exposition est le résultat d’une longue enquête menée en Europe mais également aux États-Unis, et grâce à des archives jusque là inexploitées, le récit scénographique dresse un panorama précis du marché de l’art sous l’Occupation. À travers les nombreux documents se déploie une galerie éloquente de protagonistes, que ces derniers soient marchands, commissaires-priseurs, experts ou bien encore conservateurs de musées. Pour bien comprendre le rôle de chacun, on entre dans le lieu de leurs agissements : galeries d’art parisiennes, salles de ventes aux enchères à Paris mais également à Nice. C’est aussi l’occasion de rendre hommage au destin tragique de galeristes juifs victimes de « l’aryanisation » du monde de l’art et de souligner l’importance du pillage et de la spoliation artistique des familles juives. En présentant mes travaux de recherches au Mémorial de la Shoah, ceux-ci revêtent une charge symbolique forte, de même qu’ils démontrent la nécessité pressante de porter le sujet au grand public », a écrit Emmanuelle Polack, commissaire scientifique de l’exposition, docteure en Histoire de l’art, auteure de Le marché de l’art sous l’Occupation 1940-1944 (Éditions Tallandier, 2019).

« Dès leur prise du pouvoir en 1933, les nazis jettent les bases de l’« aryanisation », leur politique de dépossession des entreprises appartenant aux Juifs, tant pour des raisons idéologiques qu’économiques. En France dès la promulgation du Statut des Juifs du 3 octobre 1940, certaines professions sont interdites à la population définie par ce texte de loi. »

« À compter de l’été 1941, sur l’ensemble du territoire français, les administrations françaises confisquent entreprises, biens immobiliers, financiers et œuvres d’art appartenant aux Juifs de France. Leurs comptes en banque sont bloqués tandis que les Juifs arrêtés voient leurs biens confisqués à l’entrée des camps d’internement français ».

« À compter de l’été 1941, sur l’ensemble du territoire français, les administrations françaises confisquent entreprises, biens immobiliers, financiers et œuvres d’art appartenant aux Juifs de France. Leurs comptes en banque sont bloqués tandis que les Juifs arrêtés voient leurs biens confisqués à l’entrée des camps d’internement français ».

« Dépouillés de leurs biens, victimes d’une double législation, nazie et du gouvernement de Vichy, les Juifs de France se voient exclus de tous les pans de la vie politique, sociale et économique, en préambule à leur élimination physique. Le pillage des biens et la spoliation ont contribué à fragiliser et à marginaliser les Juifs de France. Privés de ressources et des moyens qui leur auraient permis de fuir, des milliers de Juifs sont pris dans la nasse des arrestations, de l’internement, puis de la déportation ».

« Dans le même temps, pendant l’Occupation entre 1940 et 1944, le marché de l’art est florissant en France. Une véritable « euphorie » touche tous les circuits traditionnels de transfert des œuvres d’art : ateliers, galeries et maisons de vente aux enchères publiques. Tous s’approvisionnent à Paris, où plus de deux millions d’objets transitent entre 1941 et 1942. Ces ventes, trafics et échanges d’objets réalisés parfois à des prix élevés ne sont pas sans conséquences sur la destinée des œuvres appartenant aux familles juives persécutées par la législation d’exception des ordonnances allemandes et des lois de Vichy. Les lois discriminatoires frappent également certains marchands juifs qui voient leurs commerces ou galeries « aryanisés ».

« Dans le même temps, pendant l’Occupation entre 1940 et 1944, le marché de l’art est florissant en France. Une véritable « euphorie » touche tous les circuits traditionnels de transfert des œuvres d’art : ateliers, galeries et maisons de vente aux enchères publiques. Tous s’approvisionnent à Paris, où plus de deux millions d’objets transitent entre 1941 et 1942. Ces ventes, trafics et échanges d’objets réalisés parfois à des prix élevés ne sont pas sans conséquences sur la destinée des œuvres appartenant aux familles juives persécutées par la législation d’exception des ordonnances allemandes et des lois de Vichy. Les lois discriminatoires frappent également certains marchands juifs qui voient leurs commerces ou galeries « aryanisés ».

« Pour la première fois, une exposition dresse un panorama historique et artistique en interrogeant les dessous sombres du marché de l’art français. Sous le commissariat scientifique d’Emmanuelle Polack, et de Commissaire et coordinatrice en est Marie-Edith Agostini, Mémorial de la Shoah, l’exposition retrace le chaos inhérent à cette situation historique à nulle autre pareille dans l’Histoire française, le long d’un parcours incluant des exemples concrets, des documents historiques inédits et de véritables œuvres d’art spoliées puis rendues à leurs propriétaires à l’issue de longs combats juridiques ».

« Des tableaux de John Constable, de Thomas Couture ou encore de George Romney, témoins de leurs pérégrinations et présentés pour la première fois à Paris, clôturent le parcours. L’occasion pour les chercheurs de Provenance d’expliciter leur méthode et d’aider, autant que faire se peut, les familles désireuses d’obtenir des informations sur la disparition d’objets culturels sous l’Occupation ». Car les oeuvres d'art volées représentaient tous les styles : classicisme, impressionnisme, cubisme, etc.

Le parcours de l’exposition présente en introduction une brève histoire du goût et les principaux textes concernant la spoliation des Juifs en France [1940-1944] : mesures allemandes ainsi que les lois et décrets du gouvernement de Vichy. Cette partie aurait gagné à être plus développée. La première salle est consacrée à des galeries défendant l’art moderne sous l’Occupation : la galerie B. Weill, la galerie Pierre, la galerie Paul Rosenberg et René Gimpel, marchand d’art, de la place Vendôme au camp de Neuengamme (Allemagne). Puis le visiteur arrive dans une deuxième salle soulignant l’activité de l’Hôtel des Ventes aux enchères publiques de la rue Drouot. Un troisième espace va de la Libération à l’époque actuelle, des rares condamnations des acteurs de spoliations aux actions tardives contemporaines visant à restituer les œuvres volées. Enfin, un espace évoque l’atelier de la chercheuse Emmanuelle Pollack.

Dans la deuxième salle, trônent des vases en porcelaine, vraisemblablement pour signifier la variété des oeuvres d'art ayant transité par ce marché national aux ramifications en Suisse : l'exposition est centrée sur les tableaux volés durant l'Occupation.

On aurait aimé savoir la part des oeuvres d'art - peintures, sculptures, livres rares, meubles, etc. - volées dans le nombre et la valeur de l'ensemble des biens pillés durant l'Occupation en France, ainsi que la part des biens juifs spoliés dans celle de l'ensemble des biens spoliés. Un point de vue comparatif, même succinct, aurait été intéressant pour montrer les points communs entre d'une part la politique nazie et celle du régime de Vichy de spoliations d'oeuvres d'art en France, et d'autre part les actions menées par les Nazis dans les autres Etats européens occupés.

Les Éditions Tallandier ont publié le catalogue de l'exposition Le marché de l’art sous l’Occupation 1940-1944 par Emmanuelle Polak et avec un index précieux. "Depuis des années, Emmanuelle Polack est à la recherche d’archives disséminées un peu partout, à l’appui desquelles elle met en scène, à Paris comme à Nice et à Genève, tous les protagonistes qui appartiennent à un même milieu : les marchands, les commissaires-priseurs, les antiquaires, les experts, les courtiers, les conservateurs de musée… Dans le contexte de ce marché de l’art formidablement prospère, elle décrit le rôle de chacun ainsi que la géographie de leurs actions, sur fond de pillage des collectionneurs juifs."

Autour de cette exposition didactique dotée d'un mini-site, ont été organisés des visites guidées et un cycle de rencontres et projections à l’Auditorium Edmond J. Safra :

- "Hitler Vs. Picasso et les autres"de Claudio Poli (Italie, documentaire, 94 min, 3 produzioni Nexo Digital, 2018, vostfr). "Au nom de l’art pur aryen, le régime nazi organisa deux expositions à Munich en 1937 : « l’art dégénéré » interdit, et « l’art classique » glorifié. Sous les ordres d’Hitler et de Goering commença alors le grand pillage des chefs-d’oeuvre de l’art. Commenté par l’acteur Toni Servillo (La Grande Belezza), Hitler vs Picasso est un documentaire fascinant. En présence de Pierre Assouline, auteur et journaliste et de Paul-Bernard Nouraud, historien de l’art.

- "L’espionne aux tableaux, Rose Valland face au pillage nazi" de Brigitte Chevet (France, Documentaire, 52 mn, Aber Images, France 3 Alpes et France 3, 2014, avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah).

"Assistante au musée du Jeu de Paume durant la guerre, Rose Valland a rassemblé les preuves des spoliations artistiques nazies au péril de sa vie. Puis, elle a sillonné l’Allemagne en ruine pour retrouver les oeuvres disparues. Des 100 000 oeuvres d’art expédiées en Allemagne, plus de la moitié reviendront en France grâce à son inlassable activité. Encore aujourd’hui, ses archives sont décisives pour les restitutions aux propriétaires. En présence de la réalisatrice, d’Olivier Cogne, directeur du Musée dauphinois et d’Emmanuelle Polack, historienne de l’art et commissaire de l’exposition. Animée par Johanna Linsler, documentaliste, centre de documentation du Mémorial de la Shoah".

- "La vie artistique sous l’Occupation : lecture, musique". "Qu’est-ce qu’être musicien pendant l’Occupation ? Comment la scène musicale a-t-elle réagi à l’exclusion de ses artistes juifs ? Que lisait-on ? Entre la censure mise en oeuvre par Vichy, et les interdictions et spoliations de l’Occupant, quelle fut l’attitude des éditeurs et des écrivains partagés entre collaboration, évitement ou résistance ?" En présence de Karine Le Bail auteure de La musique au pas (CNRS éditions, 2018) et de Jacques Cantier auteur de Lire sous l’occupation (CNRS éditions, 2018). Animée par Pascal Ory, historien et professeur, université Paris I.

- "La politique culturelle dans l’idéologie nazie".

"En 1937, environ 16 000 oeuvres d’avant-garde sont retirées des musées nationaux allemands. Environ 650 d’entre elles sont rassemblées dans l’exposition Entartete Kunst ("Art dégénéré"), qui recevra près de trois millions de visiteurs. Pourquoi une telle importance de l’art dans l’idéologie nazie ? Quelles seront les conséquences de cette politique culturelle dans l’Europe occupée ? En présence d’Eric Michaud, historien de l’art, EHESS, Paris et de Johann Chapoutot, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris IV-Sorbonne. Animée par Perrine Kervran, productrice à France Culture.

"En 1937, environ 16 000 oeuvres d’avant-garde sont retirées des musées nationaux allemands. Environ 650 d’entre elles sont rassemblées dans l’exposition Entartete Kunst ("Art dégénéré"), qui recevra près de trois millions de visiteurs. Pourquoi une telle importance de l’art dans l’idéologie nazie ? Quelles seront les conséquences de cette politique culturelle dans l’Europe occupée ? En présence d’Eric Michaud, historien de l’art, EHESS, Paris et de Johann Chapoutot, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris IV-Sorbonne. Animée par Perrine Kervran, productrice à France Culture.

- "Le régime de Vichy face à la spoliation et au pillage". "Durant la 2e Guerre mondiale, les lois anti juives du régime de Vichy ordonnent la spoliation et la récupération des biens appartenant aux Juifs: qu’en est-il pour les marchands et collectionneurs d’œuvres d’art ? De quelle manière la législation en place a-t-elle permis le pillage ? Quelle différence entre spoliation et pillage ?" En présence de Tal Bruttmann, historien, de Sarah Gensburger, sociologue, chargée de recherches au CNRS, et de Corine Bouchoux, docteure en histoire et enseignante en lycée. Animée par Laurent Douzou, Professeur d’histoire contemporaine, Sciences-Po Lyon.

- "Le pillage et la spoliation artistiques en Europe". "Le pillage des oeuvres d’art par les nazis a touché les pays européens qui furent sous leur domination pendant la Seconde Guerre mondiale. Dix ans après la déclaration de Terezin et vingt ans après la déclaration des principes de la conférence de Washington sur la restitution des oeuvres d’art confisquées par les nazis, où en est la politique de restitutions dans les pays signataires ?" En présence de Christian Fuhrmeister, historien de l’art, ZI, Munich, Allemagne, Sophie Lillie, historienne de l’art, Autriche, d’Ines Rotermund-Reynard, historienne de l'art, INHA, France, et de Geert Sels, journaliste, rédacteur culture De Standaard, Belgique. Animée par Christine Lecerf, productrice à France Culture.

- "Les maisons de ventes aux enchères sous l’Occupation". "L’euphorie du marché de l’art sous l’Occupation concerne les circuits traditionnels de la vente des oeuvres d’art, galeries, et maisons de ventes aux enchères publiques. Des commissaires-priseurs, des marchands, des intermédiaires, des amateurs et des collectionneurs garantissent le prix et le transfert de propriété des oeuvres d’art et participent, peu ou prou, de la surchauffe du marché de l’art." En présence de Monica Dugot, directrice internationale de la restitution chez Christie’s, d’Alexandre Giquello, commissaire-priseur et président du conseil de surveillance de l’hôtel Drouot, Anne Heilbronn, vice-présidente de Sotheby’s France, et d’Emmanuelle Polack, historienne de l’art, commissaire de l’exposition. Animée par Claire Bommelaer, grand reporter culture au Figaro.

- "Bibliothèques et archives spoliées". "À l’instar des oeuvres d’art, bibliothèques et archives furent la cible de spoliations de la part du régime nazi : les archives des ministères français – Armée, Affaires étrangères, Finances, Intérieur, etc. – à des fins stratégiques ou de propagande, les collections des ennemis du Reich, Juifs et francs-maçons, dépouillées de livres rares et de valeur. À l’issue de la guerre, on estime que, sur le territoire, restaient encore plus de 1,6 million de livres spoliés, sans compter ceux qui partirent hors des frontières. Des travaux d’ampleur sont menés depuis des années par les historiens et journalistes présents à cette rencontre afin d’en reconstituer l’histoire et d’en retrouver les traces. En présence de Sophie Coeuré, professeure d’histoire contemporaine à l’université de Paris Diderot, d’Eve Netchine, conservatrice générale et directrice du département des Cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France et de Martine Poulain, conservatrice générale honoraire des bibliothèques, sociologue. Animée par Virginie Bloch-Lainé, journaliste à Libération.

- "Bibliothèques et archives spoliées". "À l’instar des oeuvres d’art, bibliothèques et archives furent la cible de spoliations de la part du régime nazi : les archives des ministères français – Armée, Affaires étrangères, Finances, Intérieur, etc. – à des fins stratégiques ou de propagande, les collections des ennemis du Reich, Juifs et francs-maçons, dépouillées de livres rares et de valeur. À l’issue de la guerre, on estime que, sur le territoire, restaient encore plus de 1,6 million de livres spoliés, sans compter ceux qui partirent hors des frontières. Des travaux d’ampleur sont menés depuis des années par les historiens et journalistes présents à cette rencontre afin d’en reconstituer l’histoire et d’en retrouver les traces. En présence de Sophie Coeuré, professeure d’histoire contemporaine à l’université de Paris Diderot, d’Eve Netchine, conservatrice générale et directrice du département des Cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France et de Martine Poulain, conservatrice générale honoraire des bibliothèques, sociologue. Animée par Virginie Bloch-Lainé, journaliste à Libération.

Espérons que les teneurs de ces conférences seront publiées.

Une exposition et un catalogue à étudier à la lumière de l'actualité - procès aux verdicts variés pour restitution d'oeuvres d'art volées sous l'Occupation - et l'exposition "La Collection Emil Bührle. Manet, Degas, Renoir, Monet, Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Modigliani, Picasso". Emmanuelle Polack a déploré que cette "exposition n'insiste pas sur le fait que ce dernier a acquis des œuvres spoliées aux juifs pendant la Seconde guerre mondiale. Pendant la guerre, et comme l'a soulevé Le Journal du dimanche, ce dernier a acquis des œuvres spoliées aux juifs. Emmanuelle Polack estime que l’absence de ce cadre tragique dans l’exposition est un manque de respect aux familles dépouillées. Emil Bürhle (1890-1956) était un Allemand nationalisé suisse en 1937 alors qu’il était marchand d’armes et collectionneur d’art".

Des galeries défendant l’art moderne sous l’Occupation

« Les galeries d’art tendent toutes vers des objectifs communs : faire connaître les artistes au public, révéler leur don aux critiques et commercialiser leurs productions pour en tirer un bénéfice financier. En échange, elles prennent en charge le confort matériel de leurs protégés. Avant la guerre, Paris tient assurément la première place du marché de l’art international, où les grandes galeries d’art moderne sont installées principalement sur la rive droite de la Seine. Sous l’Occupation, certains marchands, stigmatisés comme étant de « race juive », ont été touchés de plein fouet par les lois d’exception, qu’elles soient d’origine allemande ou qu’elles émanent de l’antisémitisme du gouvernement de Vichy. Seule une mise en évidence des parcours de certains marchands d’art permet de s’en rendre compte. »

Ces galeries sont localisées sur une immense carte de Paris que, malheureusement, le mini-site et le dossier de presse de l'exposition ne reproduisent pas. Les catalogues d'expositions publiés par des galeristes juifs sont exposés.

- La galerie B. Weill

« Berthe Weill (1865-1951) est l’une des premières femmes marchandes de tableaux, métier qu’elle exerce pendant quarante ans. Elle inaugure la galerie B. Weill en 1901, au 25, rue Victor Massé (Paris, IXe arrondissement), en s’imposant d’emblée comme la principale découvreuse des talents émergents. »

« Berthe Weill, d’origine juive, est ciblée par les attaques de la presse antisémite. Un long article publié par Le Cahier jaune, en janvier 1943, souligne chez elle « le manque complet de sens esthétique de la race juive ». Pour échapper au joug d’un administrateur aryen, elle place l’une de ses amies à la tête de sa galerie, qui reste ouverte jusqu’en 1941. Vivant misérablement dans son appartement, elle semble ne pas avoir quitté Paris pendant l’Occupation. »

« En 1946, les anciens protégés de la « petite mère Weill », comme l’avait surnommée Raoul Dufy, se réunissent pour organiser une vente aux enchères. Chacun fait don d’une œuvre et l’ensemble de la recette lui est versé en reconnaissance du soutien désintéressé qu’elle leur avait témoigné dès la première heure. »

- La galerie Pierre

« Le 17 octobre 1924, Pierre Loeb (1897 - 1964) ouvre la galerie Pierre au 13 rue Bonaparte, Paris 6°, transférée en 1927 au 2 rue des Beaux-arts ».

« Le 15 mai 1941, Pierre Loeb, commerçant juif, est « invité » par Serge Roche, administrateur gérant, à céder sa galerie à un marchand de tableaux aryen. Il tente de prendre de vitesse l’administrateur et s’entend avec son confrère Georges Aubry pour arranger l’aryanisation de son propre fait. »

« Pour mettre les siens à l’abri des dangers de l’Occupation, Pierre Loeb décide de quitter la France. »

« À son retour dans un Paris libéré, Pierre Loeb revendique la propriété de sa galerie ».

« Georges Aubry est réticent à honorer le contrat moral qui stipule la restitution, à l’issue de la guerre, de la galerie Pierre à son ancien propriétaire. Pierre retrouve ensuite son ami Picasso qui l’accueille à bras ouverts. Apprenant les réticences d’Aubry. »

« Picasso l’appelle immédiatement et lui intime : « Pierre est revenu, il reprend sa galerie ». Aubry s’incline ; en 1945 aucun galeriste de la place de Paris n’osait s’opposer au « maître des Modernes ».

- La galerie Paul Rosenberg

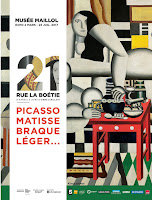

« Paul Rosenberg (1881-1959) est, à partir de 1908, l’un des principaux marchands de l’avant-garde en France. Sa galerie du 21, rue La Boétie (Paris, VIIIe arrondissement) sert d’écrin aux peintres cubistes sans renier toutefois les maîtres classiques. »

« Paul Rosenberg (1881-1959) est, à partir de 1908, l’un des principaux marchands de l’avant-garde en France. Sa galerie du 21, rue La Boétie (Paris, VIIIe arrondissement) sert d’écrin aux peintres cubistes sans renier toutefois les maîtres classiques. »

« Le 17 juin 1940, le jour même où le maréchal Pétain demande à l’Allemagne les conditions de l’armistice, Paul Rosenberg quitte précipitamment la France avec les siens, après avoir déposé 162 tableaux dans un coffre d’une banque à Libourne. Le coffre est forcé le 28 avril 1941 par les autorités occupantes. Le 6 mai 1941, le directeur de l’École des beaux-arts de Bordeaux en dresse l’inventaire. La majeure partie des oeuvres spoliées du coffre est transportée au musée du Jeu de Paume à Paris ».

« Réfugié aux États-Unis, Paul Rosenberg poursuit son activité de marchand de tableaux sur la 57e Rue à New York. Dès la Libération de Paris, aidé de son fils Alexandre (1921-1987), il part sur les traces des oeuvres spoliées de sa collection. Il décède le 29 juin 1959 sans avoir recouvré l’intégralité des oeuvres disparues. Aujourd’hui encore, une cinquantaine d’objets d’art de la collection de Paul Rosenberg est en déshérence. »

- René Gimpel, marchand d’art, de la place Vendôme au camp de Neuengamme (Allemagne)

« René Gimpel (1881-1945), Juif originaire d’Alsace, ayant fait le choix de la France en 1914, est un marchand international qui se définit, avant tout, comme collectionneur d’art puis comme négociant de tableaux et d’objets d’art. Déployant son activité à Paris, Londres et New York, il est un des grands marchands des impressionnistes ».

« Déjà touché par l’onde de choc de la Grande Crise qui parvient en France dans les années 1930, il est conforté par la tournure des événements internationaux dans sa décision de fermer en 1939 sa galerie située place Vendôme ».

« René Gimpel et les siens quittent Paris le 12 juillet 1940. Le 28 janvier 1942, le domicile des Gimpel, situé 6, place du Palais-Bourbon à Paris, est réquisitionné par la mission consulaire de l’ambassade d’Allemagne. La même année, leurs locaux du boulevard Garibaldi font l’objet d’une visite, au cours de laquelle un détachement de la Kriegsmarine enlève d’autorité « un lot de 81 caisses contenant divers objets, tableaux, meubles, sculptures, etc. appartenant à Monsieur René Gimpel, qui devaient être dirigées sur Monte-Carlo ».

« René Gimpel est arrêté le 28 septembre 1942 par la gendarmerie à Charolles (Saône-et-Loire) et interné au camp de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn). Libéré en janvier 1943, il est de nouveau incarcéré en mai 1944, suite à la dénonciation de son confrère Jean-François Lefranc. Déporté le 2 juillet 1944 vers le camp de Neuengamme dans le nord de l’Allemagne, René Gimpel y meurt le 3 janvier 1945 ».

« Dès leur prise du pouvoir en 1933, les nazis jettent les bases de l’« aryanisation », leur politique de dépossession des entreprises appartenant aux Juifs, tant pour des raisons idéologiques qu’économiques. En France dès la promulgation du Statut des Juifs du 3 octobre 1940, certaines professions sont interdites à la population définie par ce texte de loi. »

« À compter de l’été 1941, sur l’ensemble du territoire français, les administrations françaises confisquent entreprises, biens immobiliers, financiers et œuvres d’art appartenant aux Juifs de France. Leurs comptes en banque sont bloqués tandis que les Juifs arrêtés voient leurs biens confisqués à l’entrée des camps d’internement français ».

« À compter de l’été 1941, sur l’ensemble du territoire français, les administrations françaises confisquent entreprises, biens immobiliers, financiers et œuvres d’art appartenant aux Juifs de France. Leurs comptes en banque sont bloqués tandis que les Juifs arrêtés voient leurs biens confisqués à l’entrée des camps d’internement français ».« Dépouillés de leurs biens, victimes d’une double législation, nazie et du gouvernement de Vichy, les Juifs de France se voient exclus de tous les pans de la vie politique, sociale et économique, en préambule à leur élimination physique. Le pillage des biens et la spoliation ont contribué à fragiliser et à marginaliser les Juifs de France. Privés de ressources et des moyens qui leur auraient permis de fuir, des milliers de Juifs sont pris dans la nasse des arrestations, de l’internement, puis de la déportation ».

« Dans le même temps, pendant l’Occupation entre 1940 et 1944, le marché de l’art est florissant en France. Une véritable « euphorie » touche tous les circuits traditionnels de transfert des œuvres d’art : ateliers, galeries et maisons de vente aux enchères publiques. Tous s’approvisionnent à Paris, où plus de deux millions d’objets transitent entre 1941 et 1942. Ces ventes, trafics et échanges d’objets réalisés parfois à des prix élevés ne sont pas sans conséquences sur la destinée des œuvres appartenant aux familles juives persécutées par la législation d’exception des ordonnances allemandes et des lois de Vichy. Les lois discriminatoires frappent également certains marchands juifs qui voient leurs commerces ou galeries « aryanisés ».

« Dans le même temps, pendant l’Occupation entre 1940 et 1944, le marché de l’art est florissant en France. Une véritable « euphorie » touche tous les circuits traditionnels de transfert des œuvres d’art : ateliers, galeries et maisons de vente aux enchères publiques. Tous s’approvisionnent à Paris, où plus de deux millions d’objets transitent entre 1941 et 1942. Ces ventes, trafics et échanges d’objets réalisés parfois à des prix élevés ne sont pas sans conséquences sur la destinée des œuvres appartenant aux familles juives persécutées par la législation d’exception des ordonnances allemandes et des lois de Vichy. Les lois discriminatoires frappent également certains marchands juifs qui voient leurs commerces ou galeries « aryanisés ».« Pour la première fois, une exposition dresse un panorama historique et artistique en interrogeant les dessous sombres du marché de l’art français. Sous le commissariat scientifique d’Emmanuelle Polack, et de Commissaire et coordinatrice en est Marie-Edith Agostini, Mémorial de la Shoah, l’exposition retrace le chaos inhérent à cette situation historique à nulle autre pareille dans l’Histoire française, le long d’un parcours incluant des exemples concrets, des documents historiques inédits et de véritables œuvres d’art spoliées puis rendues à leurs propriétaires à l’issue de longs combats juridiques ».

« Des tableaux de John Constable, de Thomas Couture ou encore de George Romney, témoins de leurs pérégrinations et présentés pour la première fois à Paris, clôturent le parcours. L’occasion pour les chercheurs de Provenance d’expliciter leur méthode et d’aider, autant que faire se peut, les familles désireuses d’obtenir des informations sur la disparition d’objets culturels sous l’Occupation ». Car les oeuvres d'art volées représentaient tous les styles : classicisme, impressionnisme, cubisme, etc.

Le parcours de l’exposition présente en introduction une brève histoire du goût et les principaux textes concernant la spoliation des Juifs en France [1940-1944] : mesures allemandes ainsi que les lois et décrets du gouvernement de Vichy. Cette partie aurait gagné à être plus développée. La première salle est consacrée à des galeries défendant l’art moderne sous l’Occupation : la galerie B. Weill, la galerie Pierre, la galerie Paul Rosenberg et René Gimpel, marchand d’art, de la place Vendôme au camp de Neuengamme (Allemagne). Puis le visiteur arrive dans une deuxième salle soulignant l’activité de l’Hôtel des Ventes aux enchères publiques de la rue Drouot. Un troisième espace va de la Libération à l’époque actuelle, des rares condamnations des acteurs de spoliations aux actions tardives contemporaines visant à restituer les œuvres volées. Enfin, un espace évoque l’atelier de la chercheuse Emmanuelle Pollack.

Dans la deuxième salle, trônent des vases en porcelaine, vraisemblablement pour signifier la variété des oeuvres d'art ayant transité par ce marché national aux ramifications en Suisse : l'exposition est centrée sur les tableaux volés durant l'Occupation.

On aurait aimé savoir la part des oeuvres d'art - peintures, sculptures, livres rares, meubles, etc. - volées dans le nombre et la valeur de l'ensemble des biens pillés durant l'Occupation en France, ainsi que la part des biens juifs spoliés dans celle de l'ensemble des biens spoliés. Un point de vue comparatif, même succinct, aurait été intéressant pour montrer les points communs entre d'une part la politique nazie et celle du régime de Vichy de spoliations d'oeuvres d'art en France, et d'autre part les actions menées par les Nazis dans les autres Etats européens occupés.

Les Éditions Tallandier ont publié le catalogue de l'exposition Le marché de l’art sous l’Occupation 1940-1944 par Emmanuelle Polak et avec un index précieux. "Depuis des années, Emmanuelle Polack est à la recherche d’archives disséminées un peu partout, à l’appui desquelles elle met en scène, à Paris comme à Nice et à Genève, tous les protagonistes qui appartiennent à un même milieu : les marchands, les commissaires-priseurs, les antiquaires, les experts, les courtiers, les conservateurs de musée… Dans le contexte de ce marché de l’art formidablement prospère, elle décrit le rôle de chacun ainsi que la géographie de leurs actions, sur fond de pillage des collectionneurs juifs."

Autour de cette exposition didactique dotée d'un mini-site, ont été organisés des visites guidées et un cycle de rencontres et projections à l’Auditorium Edmond J. Safra :

- "Hitler Vs. Picasso et les autres"de Claudio Poli (Italie, documentaire, 94 min, 3 produzioni Nexo Digital, 2018, vostfr). "Au nom de l’art pur aryen, le régime nazi organisa deux expositions à Munich en 1937 : « l’art dégénéré » interdit, et « l’art classique » glorifié. Sous les ordres d’Hitler et de Goering commença alors le grand pillage des chefs-d’oeuvre de l’art. Commenté par l’acteur Toni Servillo (La Grande Belezza), Hitler vs Picasso est un documentaire fascinant. En présence de Pierre Assouline, auteur et journaliste et de Paul-Bernard Nouraud, historien de l’art.

- "L’espionne aux tableaux, Rose Valland face au pillage nazi" de Brigitte Chevet (France, Documentaire, 52 mn, Aber Images, France 3 Alpes et France 3, 2014, avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah).

"Assistante au musée du Jeu de Paume durant la guerre, Rose Valland a rassemblé les preuves des spoliations artistiques nazies au péril de sa vie. Puis, elle a sillonné l’Allemagne en ruine pour retrouver les oeuvres disparues. Des 100 000 oeuvres d’art expédiées en Allemagne, plus de la moitié reviendront en France grâce à son inlassable activité. Encore aujourd’hui, ses archives sont décisives pour les restitutions aux propriétaires. En présence de la réalisatrice, d’Olivier Cogne, directeur du Musée dauphinois et d’Emmanuelle Polack, historienne de l’art et commissaire de l’exposition. Animée par Johanna Linsler, documentaliste, centre de documentation du Mémorial de la Shoah".

- "La vie artistique sous l’Occupation : lecture, musique". "Qu’est-ce qu’être musicien pendant l’Occupation ? Comment la scène musicale a-t-elle réagi à l’exclusion de ses artistes juifs ? Que lisait-on ? Entre la censure mise en oeuvre par Vichy, et les interdictions et spoliations de l’Occupant, quelle fut l’attitude des éditeurs et des écrivains partagés entre collaboration, évitement ou résistance ?" En présence de Karine Le Bail auteure de La musique au pas (CNRS éditions, 2018) et de Jacques Cantier auteur de Lire sous l’occupation (CNRS éditions, 2018). Animée par Pascal Ory, historien et professeur, université Paris I.

- "La politique culturelle dans l’idéologie nazie".

"En 1937, environ 16 000 oeuvres d’avant-garde sont retirées des musées nationaux allemands. Environ 650 d’entre elles sont rassemblées dans l’exposition Entartete Kunst ("Art dégénéré"), qui recevra près de trois millions de visiteurs. Pourquoi une telle importance de l’art dans l’idéologie nazie ? Quelles seront les conséquences de cette politique culturelle dans l’Europe occupée ? En présence d’Eric Michaud, historien de l’art, EHESS, Paris et de Johann Chapoutot, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris IV-Sorbonne. Animée par Perrine Kervran, productrice à France Culture.

"En 1937, environ 16 000 oeuvres d’avant-garde sont retirées des musées nationaux allemands. Environ 650 d’entre elles sont rassemblées dans l’exposition Entartete Kunst ("Art dégénéré"), qui recevra près de trois millions de visiteurs. Pourquoi une telle importance de l’art dans l’idéologie nazie ? Quelles seront les conséquences de cette politique culturelle dans l’Europe occupée ? En présence d’Eric Michaud, historien de l’art, EHESS, Paris et de Johann Chapoutot, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris IV-Sorbonne. Animée par Perrine Kervran, productrice à France Culture.- "Le régime de Vichy face à la spoliation et au pillage". "Durant la 2e Guerre mondiale, les lois anti juives du régime de Vichy ordonnent la spoliation et la récupération des biens appartenant aux Juifs: qu’en est-il pour les marchands et collectionneurs d’œuvres d’art ? De quelle manière la législation en place a-t-elle permis le pillage ? Quelle différence entre spoliation et pillage ?" En présence de Tal Bruttmann, historien, de Sarah Gensburger, sociologue, chargée de recherches au CNRS, et de Corine Bouchoux, docteure en histoire et enseignante en lycée. Animée par Laurent Douzou, Professeur d’histoire contemporaine, Sciences-Po Lyon.

- "Le pillage et la spoliation artistiques en Europe". "Le pillage des oeuvres d’art par les nazis a touché les pays européens qui furent sous leur domination pendant la Seconde Guerre mondiale. Dix ans après la déclaration de Terezin et vingt ans après la déclaration des principes de la conférence de Washington sur la restitution des oeuvres d’art confisquées par les nazis, où en est la politique de restitutions dans les pays signataires ?" En présence de Christian Fuhrmeister, historien de l’art, ZI, Munich, Allemagne, Sophie Lillie, historienne de l’art, Autriche, d’Ines Rotermund-Reynard, historienne de l'art, INHA, France, et de Geert Sels, journaliste, rédacteur culture De Standaard, Belgique. Animée par Christine Lecerf, productrice à France Culture.

- "Les maisons de ventes aux enchères sous l’Occupation". "L’euphorie du marché de l’art sous l’Occupation concerne les circuits traditionnels de la vente des oeuvres d’art, galeries, et maisons de ventes aux enchères publiques. Des commissaires-priseurs, des marchands, des intermédiaires, des amateurs et des collectionneurs garantissent le prix et le transfert de propriété des oeuvres d’art et participent, peu ou prou, de la surchauffe du marché de l’art." En présence de Monica Dugot, directrice internationale de la restitution chez Christie’s, d’Alexandre Giquello, commissaire-priseur et président du conseil de surveillance de l’hôtel Drouot, Anne Heilbronn, vice-présidente de Sotheby’s France, et d’Emmanuelle Polack, historienne de l’art, commissaire de l’exposition. Animée par Claire Bommelaer, grand reporter culture au Figaro.

- "Bibliothèques et archives spoliées". "À l’instar des oeuvres d’art, bibliothèques et archives furent la cible de spoliations de la part du régime nazi : les archives des ministères français – Armée, Affaires étrangères, Finances, Intérieur, etc. – à des fins stratégiques ou de propagande, les collections des ennemis du Reich, Juifs et francs-maçons, dépouillées de livres rares et de valeur. À l’issue de la guerre, on estime que, sur le territoire, restaient encore plus de 1,6 million de livres spoliés, sans compter ceux qui partirent hors des frontières. Des travaux d’ampleur sont menés depuis des années par les historiens et journalistes présents à cette rencontre afin d’en reconstituer l’histoire et d’en retrouver les traces. En présence de Sophie Coeuré, professeure d’histoire contemporaine à l’université de Paris Diderot, d’Eve Netchine, conservatrice générale et directrice du département des Cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France et de Martine Poulain, conservatrice générale honoraire des bibliothèques, sociologue. Animée par Virginie Bloch-Lainé, journaliste à Libération.

- "Bibliothèques et archives spoliées". "À l’instar des oeuvres d’art, bibliothèques et archives furent la cible de spoliations de la part du régime nazi : les archives des ministères français – Armée, Affaires étrangères, Finances, Intérieur, etc. – à des fins stratégiques ou de propagande, les collections des ennemis du Reich, Juifs et francs-maçons, dépouillées de livres rares et de valeur. À l’issue de la guerre, on estime que, sur le territoire, restaient encore plus de 1,6 million de livres spoliés, sans compter ceux qui partirent hors des frontières. Des travaux d’ampleur sont menés depuis des années par les historiens et journalistes présents à cette rencontre afin d’en reconstituer l’histoire et d’en retrouver les traces. En présence de Sophie Coeuré, professeure d’histoire contemporaine à l’université de Paris Diderot, d’Eve Netchine, conservatrice générale et directrice du département des Cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France et de Martine Poulain, conservatrice générale honoraire des bibliothèques, sociologue. Animée par Virginie Bloch-Lainé, journaliste à Libération.Espérons que les teneurs de ces conférences seront publiées.

Une exposition et un catalogue à étudier à la lumière de l'actualité - procès aux verdicts variés pour restitution d'oeuvres d'art volées sous l'Occupation - et l'exposition "La Collection Emil Bührle. Manet, Degas, Renoir, Monet, Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Modigliani, Picasso". Emmanuelle Polack a déploré que cette "exposition n'insiste pas sur le fait que ce dernier a acquis des œuvres spoliées aux juifs pendant la Seconde guerre mondiale. Pendant la guerre, et comme l'a soulevé Le Journal du dimanche, ce dernier a acquis des œuvres spoliées aux juifs. Emmanuelle Polack estime que l’absence de ce cadre tragique dans l’exposition est un manque de respect aux familles dépouillées. Emil Bürhle (1890-1956) était un Allemand nationalisé suisse en 1937 alors qu’il était marchand d’armes et collectionneur d’art".

Des galeries défendant l’art moderne sous l’Occupation

« Les galeries d’art tendent toutes vers des objectifs communs : faire connaître les artistes au public, révéler leur don aux critiques et commercialiser leurs productions pour en tirer un bénéfice financier. En échange, elles prennent en charge le confort matériel de leurs protégés. Avant la guerre, Paris tient assurément la première place du marché de l’art international, où les grandes galeries d’art moderne sont installées principalement sur la rive droite de la Seine. Sous l’Occupation, certains marchands, stigmatisés comme étant de « race juive », ont été touchés de plein fouet par les lois d’exception, qu’elles soient d’origine allemande ou qu’elles émanent de l’antisémitisme du gouvernement de Vichy. Seule une mise en évidence des parcours de certains marchands d’art permet de s’en rendre compte. »

Ces galeries sont localisées sur une immense carte de Paris que, malheureusement, le mini-site et le dossier de presse de l'exposition ne reproduisent pas. Les catalogues d'expositions publiés par des galeristes juifs sont exposés.

- La galerie B. Weill

« Berthe Weill (1865-1951) est l’une des premières femmes marchandes de tableaux, métier qu’elle exerce pendant quarante ans. Elle inaugure la galerie B. Weill en 1901, au 25, rue Victor Massé (Paris, IXe arrondissement), en s’imposant d’emblée comme la principale découvreuse des talents émergents. »

« Berthe Weill, d’origine juive, est ciblée par les attaques de la presse antisémite. Un long article publié par Le Cahier jaune, en janvier 1943, souligne chez elle « le manque complet de sens esthétique de la race juive ». Pour échapper au joug d’un administrateur aryen, elle place l’une de ses amies à la tête de sa galerie, qui reste ouverte jusqu’en 1941. Vivant misérablement dans son appartement, elle semble ne pas avoir quitté Paris pendant l’Occupation. »

« En 1946, les anciens protégés de la « petite mère Weill », comme l’avait surnommée Raoul Dufy, se réunissent pour organiser une vente aux enchères. Chacun fait don d’une œuvre et l’ensemble de la recette lui est versé en reconnaissance du soutien désintéressé qu’elle leur avait témoigné dès la première heure. »

- La galerie Pierre

« Le 17 octobre 1924, Pierre Loeb (1897 - 1964) ouvre la galerie Pierre au 13 rue Bonaparte, Paris 6°, transférée en 1927 au 2 rue des Beaux-arts ».

« Le 15 mai 1941, Pierre Loeb, commerçant juif, est « invité » par Serge Roche, administrateur gérant, à céder sa galerie à un marchand de tableaux aryen. Il tente de prendre de vitesse l’administrateur et s’entend avec son confrère Georges Aubry pour arranger l’aryanisation de son propre fait. »

« Pour mettre les siens à l’abri des dangers de l’Occupation, Pierre Loeb décide de quitter la France. »

« À son retour dans un Paris libéré, Pierre Loeb revendique la propriété de sa galerie ».

« Georges Aubry est réticent à honorer le contrat moral qui stipule la restitution, à l’issue de la guerre, de la galerie Pierre à son ancien propriétaire. Pierre retrouve ensuite son ami Picasso qui l’accueille à bras ouverts. Apprenant les réticences d’Aubry. »

« Picasso l’appelle immédiatement et lui intime : « Pierre est revenu, il reprend sa galerie ». Aubry s’incline ; en 1945 aucun galeriste de la place de Paris n’osait s’opposer au « maître des Modernes ».

- La galerie Paul Rosenberg

« Paul Rosenberg (1881-1959) est, à partir de 1908, l’un des principaux marchands de l’avant-garde en France. Sa galerie du 21, rue La Boétie (Paris, VIIIe arrondissement) sert d’écrin aux peintres cubistes sans renier toutefois les maîtres classiques. »

« Paul Rosenberg (1881-1959) est, à partir de 1908, l’un des principaux marchands de l’avant-garde en France. Sa galerie du 21, rue La Boétie (Paris, VIIIe arrondissement) sert d’écrin aux peintres cubistes sans renier toutefois les maîtres classiques. »« Le 17 juin 1940, le jour même où le maréchal Pétain demande à l’Allemagne les conditions de l’armistice, Paul Rosenberg quitte précipitamment la France avec les siens, après avoir déposé 162 tableaux dans un coffre d’une banque à Libourne. Le coffre est forcé le 28 avril 1941 par les autorités occupantes. Le 6 mai 1941, le directeur de l’École des beaux-arts de Bordeaux en dresse l’inventaire. La majeure partie des oeuvres spoliées du coffre est transportée au musée du Jeu de Paume à Paris ».

« Réfugié aux États-Unis, Paul Rosenberg poursuit son activité de marchand de tableaux sur la 57e Rue à New York. Dès la Libération de Paris, aidé de son fils Alexandre (1921-1987), il part sur les traces des oeuvres spoliées de sa collection. Il décède le 29 juin 1959 sans avoir recouvré l’intégralité des oeuvres disparues. Aujourd’hui encore, une cinquantaine d’objets d’art de la collection de Paul Rosenberg est en déshérence. »

- René Gimpel, marchand d’art, de la place Vendôme au camp de Neuengamme (Allemagne)

« René Gimpel (1881-1945), Juif originaire d’Alsace, ayant fait le choix de la France en 1914, est un marchand international qui se définit, avant tout, comme collectionneur d’art puis comme négociant de tableaux et d’objets d’art. Déployant son activité à Paris, Londres et New York, il est un des grands marchands des impressionnistes ».

« Déjà touché par l’onde de choc de la Grande Crise qui parvient en France dans les années 1930, il est conforté par la tournure des événements internationaux dans sa décision de fermer en 1939 sa galerie située place Vendôme ».

« René Gimpel et les siens quittent Paris le 12 juillet 1940. Le 28 janvier 1942, le domicile des Gimpel, situé 6, place du Palais-Bourbon à Paris, est réquisitionné par la mission consulaire de l’ambassade d’Allemagne. La même année, leurs locaux du boulevard Garibaldi font l’objet d’une visite, au cours de laquelle un détachement de la Kriegsmarine enlève d’autorité « un lot de 81 caisses contenant divers objets, tableaux, meubles, sculptures, etc. appartenant à Monsieur René Gimpel, qui devaient être dirigées sur Monte-Carlo ».

« René Gimpel est arrêté le 28 septembre 1942 par la gendarmerie à Charolles (Saône-et-Loire) et interné au camp de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn). Libéré en janvier 1943, il est de nouveau incarcéré en mai 1944, suite à la dénonciation de son confrère Jean-François Lefranc. Déporté le 2 juillet 1944 vers le camp de Neuengamme dans le nord de l’Allemagne, René Gimpel y meurt le 3 janvier 1945 ».

« L’Hôtel des Ventes aux enchères publiques de la rue Drouot

L’hôtel des ventes aux enchères publiques de la rue Drouot (XIe arrondissement) est le haut lieu parisien des ventes mobilières ».

« Les commissaires-priseurs ont de belles ventes d’objets d’art sous leur maillet. La surchauffe observée à cette occasion est aussi le reflet d’un afflux des marchandises, dont certaines sont issues des spoliations artistiques des familles juives. Le règlement de l’hôtel Drouot s’attache le plus possible à suivre les directives de la préfecture de police. En ce sens, le commissariat général aux questions juives interdit aux Juifs l’accès aux salles de vente. Dès la matinée du 17 juillet 1941, des affiches portant la décision d’exclusion sont apposées sur les murs. Pour l’occasion, une seule entrée sur trois reste ouverte et le service d’ordre habituel est renforcé, chaque arrivant étant prié de montrer sa carte d’identité. Parmi la clientèle de la salle des ventes, il se trouve de fins observateurs pour dénoncer la présence d’« éléments juifs ».

- Le pendant du marché de l’art sur la French Riviera (zone libre)

« L’aryanisation des biens juifs, décrétée dès l’automne 1940 en zone occupée, s’étend également en zone libre. Partant de ce constat, les circonstances des ventes aux enchères publiques réalisées sous l’administration de Vichy sur la Côte d’Azur, à Nice tout particulièrement, permettent d’observer les ramifications d’un marché organisé ».

« La vente aux enchères du « Cabinet d’un amateur parisien », qui se tient dans le hall du Savoy-Palace à Nice, du 24 au 27 juin 1942, renvoie à la dispersion de la collection d’art d’Armand Isaac Dorville (1875-1941), petit-fils du fondateur de l’oeuvre philanthropique La Bienfaisance israélite, avocat au barreau de Paris et généreux donateur du musée des Arts décoratifs, du musée Carnavalet et du musée du Louvre. À l’été 1941, traqué par les ordonnances allemandes et les lois de Vichy, Armand Dorville se réfugie dans sa propriété de Cubjac en Dordogne, où il décède le 28 juillet 1941. Sans lignée directe, Armand Dorville a pour héritiers son frère, ses sœurs et nièces. Ceux-ci ne peuvent entrer en possession de la succession, tous persécutés par les législations antisémites. L’héritage et les biens dévolus sont mis sous administration provisoire. Un administrateur désigné par le commissariat général aux questions juives se charge d’obtenir le règlement de la succession en général, et de la collection d’art en particulier. Le produit de la vente est remis à l’administrateur provisoire. L’instrument de Vichy au service de la « déjudaïsation » de la France peut ainsi s’emparer des liquidités générées par la vente de la collection Dorville ».

Le marché de l'art suisse a profité lui aussi de ces spoliations d'oeuvres d'art.

Conclusion

« Dans l’immédiat après-guerre, les protagonistes français du marché de l’art, dont les pratiques suspectes ont fait florès pendant les années sombres, sont peu ou pas inquiétés ».

« Seule une poignée d’entre eux ont à répondre de leurs méfaits et des profits exceptionnels tirés des opérations réalisées avec l’ennemi. Cherchant à se disculper, certains professionnels du marché de l’art n’hésitent pas à adopter des prises de position diamétralement inverses de celles qui ont été les leurs lors de la guerre. Ainsi, plusieurs commissaires-priseurs organisent des ventes aux enchères, sous le haut patronage de personnalités de la Résistance, au profit des enfants évacués des Alpes-Maritimes, des FFI et de leurs familles, des maisons d’accueil des prisonniers et déportés rapatriés, ou bien encore au bénéfice des enfants sinistrés de Londres ».

« L’histoire du marché de l’art sous l’Occupation a longtemps été frappée d’une forme d’amnésie, elle croise pourtant l’histoire des pillages, des aryanisations et des spoliations perpétrés par les nazis sur le patrimoine artistique des familles juives de France. À l’occasion de la commémoration de la rafle du Vél’d’Hiv le 22 juillet 2018, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé l’engagement de l’État en faveur des victimes de spoliations antisémites. Un renforcement des services dédiés à la restitution des biens culturels spoliés pendant l’Occupation devrait ainsi intervenir auprès du ministre de la Culture et de la Commission d’indemnisation des victimes de spoliations antisémites ».

L’hôtel des ventes aux enchères publiques de la rue Drouot (XIe arrondissement) est le haut lieu parisien des ventes mobilières ».

« Les commissaires-priseurs ont de belles ventes d’objets d’art sous leur maillet. La surchauffe observée à cette occasion est aussi le reflet d’un afflux des marchandises, dont certaines sont issues des spoliations artistiques des familles juives. Le règlement de l’hôtel Drouot s’attache le plus possible à suivre les directives de la préfecture de police. En ce sens, le commissariat général aux questions juives interdit aux Juifs l’accès aux salles de vente. Dès la matinée du 17 juillet 1941, des affiches portant la décision d’exclusion sont apposées sur les murs. Pour l’occasion, une seule entrée sur trois reste ouverte et le service d’ordre habituel est renforcé, chaque arrivant étant prié de montrer sa carte d’identité. Parmi la clientèle de la salle des ventes, il se trouve de fins observateurs pour dénoncer la présence d’« éléments juifs ».

- Le pendant du marché de l’art sur la French Riviera (zone libre)

« L’aryanisation des biens juifs, décrétée dès l’automne 1940 en zone occupée, s’étend également en zone libre. Partant de ce constat, les circonstances des ventes aux enchères publiques réalisées sous l’administration de Vichy sur la Côte d’Azur, à Nice tout particulièrement, permettent d’observer les ramifications d’un marché organisé ».

« La vente aux enchères du « Cabinet d’un amateur parisien », qui se tient dans le hall du Savoy-Palace à Nice, du 24 au 27 juin 1942, renvoie à la dispersion de la collection d’art d’Armand Isaac Dorville (1875-1941), petit-fils du fondateur de l’oeuvre philanthropique La Bienfaisance israélite, avocat au barreau de Paris et généreux donateur du musée des Arts décoratifs, du musée Carnavalet et du musée du Louvre. À l’été 1941, traqué par les ordonnances allemandes et les lois de Vichy, Armand Dorville se réfugie dans sa propriété de Cubjac en Dordogne, où il décède le 28 juillet 1941. Sans lignée directe, Armand Dorville a pour héritiers son frère, ses sœurs et nièces. Ceux-ci ne peuvent entrer en possession de la succession, tous persécutés par les législations antisémites. L’héritage et les biens dévolus sont mis sous administration provisoire. Un administrateur désigné par le commissariat général aux questions juives se charge d’obtenir le règlement de la succession en général, et de la collection d’art en particulier. Le produit de la vente est remis à l’administrateur provisoire. L’instrument de Vichy au service de la « déjudaïsation » de la France peut ainsi s’emparer des liquidités générées par la vente de la collection Dorville ».

Le marché de l'art suisse a profité lui aussi de ces spoliations d'oeuvres d'art.

Conclusion

« Dans l’immédiat après-guerre, les protagonistes français du marché de l’art, dont les pratiques suspectes ont fait florès pendant les années sombres, sont peu ou pas inquiétés ».

« Seule une poignée d’entre eux ont à répondre de leurs méfaits et des profits exceptionnels tirés des opérations réalisées avec l’ennemi. Cherchant à se disculper, certains professionnels du marché de l’art n’hésitent pas à adopter des prises de position diamétralement inverses de celles qui ont été les leurs lors de la guerre. Ainsi, plusieurs commissaires-priseurs organisent des ventes aux enchères, sous le haut patronage de personnalités de la Résistance, au profit des enfants évacués des Alpes-Maritimes, des FFI et de leurs familles, des maisons d’accueil des prisonniers et déportés rapatriés, ou bien encore au bénéfice des enfants sinistrés de Londres ».

« L’histoire du marché de l’art sous l’Occupation a longtemps été frappée d’une forme d’amnésie, elle croise pourtant l’histoire des pillages, des aryanisations et des spoliations perpétrés par les nazis sur le patrimoine artistique des familles juives de France. À l’occasion de la commémoration de la rafle du Vél’d’Hiv le 22 juillet 2018, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé l’engagement de l’État en faveur des victimes de spoliations antisémites. Un renforcement des services dédiés à la restitution des biens culturels spoliés pendant l’Occupation devrait ainsi intervenir auprès du ministre de la Culture et de la Commission d’indemnisation des victimes de spoliations antisémites ».

Workshop

« L’atelier du chercheur de provenance : sessions d’informations avec Emmanuelle Polack sur rendez-vous »

« Les recherches de provenance sont indissociables de la discipline de l’histoire de l’art. En ce sens, il s’agit pour l’historien de l’art de retracer scientifiquement la chaîne de transmission des propriétaires successifs d’une œuvre d’art depuis sa réalisation jusqu’à sa localisation actuelle. Pour retracer ce parcours, l’expert dispose des catalogues raisonnés des artistes, des catalogues de ventes aux enchères, des archives des galeries, des archives publiques (commissaires-priseurs, musées), de diverses bases de données, etc. »

« La problématique de l’art spolié est devenue, depuis le milieu des années 1990, l’enjeu central des recherches de provenance ».

« Les acquisitions réalisées sur le marché de l’art depuis 1933 en Allemagne nazie et dans les pays annexés ou occupés doivent présenter une provenance claire ».

« En décembre 1998, quarante-quatre États, dont la France, se retrouvent à Washington autour d’une déclaration qui détermine les règles de restitution des biens culturels volés par les nazis ».

« L’adoption des Principes de la Conférence de Washington préconise une participation active des États et une vigilance renforcée quant à l’identification des œuvres spoliées par les nazis principalement aux familles juives ».

Emmanuelle Polack y proposa "des sessions d’informations. Ces rendez-vous permettront aux familles ayant réclamé des oeuvres ou ayant été victimes de pillages et spoliations pendant la guerre de venir recueillir des informations auprès de la spécialiste".

Dans cette salle, sont montrés des tableaux volés à des particuliers juifs français et restituées récemment à leurs ayants-droit.

Emmanuelle Polack y proposa "des sessions d’informations. Ces rendez-vous permettront aux familles ayant réclamé des oeuvres ou ayant été victimes de pillages et spoliations pendant la guerre de venir recueillir des informations auprès de la spécialiste".

Dans cette salle, sont montrés des tableaux volés à des particuliers juifs français et restituées récemment à leurs ayants-droit.

Trois questions à Emmanuelle Polack

« Avez-vous une idée du nombre d’œuvres spoliées aux familles juives et transférées en Allemagne entre 1940 et 1944 ?

Emmanuelle Polack : Au total, sur 100 000 œuvres et objets d’art transférés depuis la France en Allemagne pendant les années d’Occupation, 60 000 ont été récupérés dès l’immédiat après-guerre. Parmi eux, 45 000 ont été restitués, entre 1945 et 1950, à leurs propriétaires ou ayants droit ; 13 000 objets d’art ont été vendus par les Domaines soit le ministère des Finances ; 2 000 œuvres Musées Nationaux Récupération (MNR) ont été confiées à la garde des Musées de France. Par décret en date du 30 septembre 1949, ses oeuvres ne sont pas inscrites dans les inventaires des Musées nationaux, elles n’appartiennent pas à l’État, il en est seulement le détenteur provisoire.

Certaines familles juives sont-elles encore aujourd’hui à la recherche d’oeuvres qui leurs ont été spoliées pendant la guerre ? Le cas échéant, quels sont leurs recours ?

Certaines familles juives sont-elles encore aujourd’hui à la recherche d’oeuvres qui leurs ont été spoliées pendant la guerre ? Le cas échéant, quels sont leurs recours ?

L’absence de base de données, en France, référençant précisément les objets culturels spoliés aux familles juives m’amène à vous répondre par l’affirmative. Oui, aujourd’hui encore, des familles recherchent activement leur bibliothèque, leur collection d’art ou bien encore leurs instruments de musique.

Pour tenter de recouvrir leurs biens en déshérence, les familles peuvent se faire aider dans l’espace privé par des cabinets d’avocats et des études de généalogistes.

Dans l’espace public, la création d’une structure publique a été exprimée lors du discours d’Edouard Philippe, Premier ministre, le 22 juillet 2018 à l’occasion de la commémoration du Vél’ d’Hiv’. Inscrit dans la droite ligne de la Commission Mattéoli, l’exposé du chef du gouvernement annonçait un renforcement des services dédiés à la restitution aux familles juives des biens culturels spoliés pendant l’Occupation auprès du ministère de la Culture.

Quel est, selon vous, le sens, 75 ans après les faits des restitutions de biens juifs spoliés lors de la Seconde Guerre mondiale ?

La restitution des biens juifs s’entend au sein d’une mission qui, loin de s’attacher à diverses opérations comptables où la valeur numéraire d’une oeuvre serait questionnée, se donnerait tous les moyens nécessaires à l’établissement de l’origine de la propriété d’une oeuvre ou d’un objet culturel. Et ce afin de réparer un vol légalisé par l’aryanisation économique, qu’il soit issu des ordonnances de l’autorité occupante ou bien des lois de Vichy. L’action de restituer doit être entendue alors comme une volonté d’apporter compréhension et empathie aux familles des victimes de persécutions raciales. C’est seulement en sous-tendant une reconnaissance certaine des exactions perpétrées lors de la Seconde Guerre mondiale que la restitution peut apparaître véritablement réparatrice. C’est seulement si cet esprit de justice et d’humanité prévaut dans la cohérence de ce travail de mémoire que l’expérience de la restitution des biens appartenant aux familles juives peut tendre vers l’universalité. Il nous faut trouver une solution juste et équitable comme préconisée par les accords de Washington de 1998 dont nous fêtons cette année les 20 ans ».

Emmanuelle Polak, Le marché de l’art sous l’Occupation 1940-1944. Éditions Tallandier, 2019. 336 pages, 22,50 €. ISBN : 9791021020894

Du 20 mars au 3 novembre 2019

17, rue Geoffroy–l’Asnier - Paris 4e

Tél. : 01 42 77 44 72

Ouverture de 10 h à 18 h tous les jours, sauf le samedi. Nocturne jusqu’à 22h le jeudi.

Visuels :

Affiche

Vente aux enchères à la galerie Charpentier. Paris, juin 1944. Crédit : © LAPI/Roger-Viollet

Ventes à l’Hôtel Drouot, 1942

© Ministère de la Culture – Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Dist. RMN – Grand Palais / Noël Le Boyer

Adolf Hitler et André François-Poncet, homme politique et diplomate français, lors d'une exposition d'art français. Berlin, Parizer Platz, 1937. Photographie de Heinrich Hoffmann publiée dans le journal "B.Z.".

© Ullsteinbild/Roger-Viollet

Vente aux enchères. Paris, galerie Charpentier, juin 1944.

©Lapi/Roger-Viollet.

Ventes à l’Hôtel Drouot, 1942

© Ministère de la Culture – Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Dist. RMN – Grand Palais / Noël Le Boyer

Ventes à l’Hôtel Drouot, 1942

© Ministère de la Culture – Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Dist. RMN – Grand Palais / Noël Le Boyer

La salle des antiquités orientales du musée du Louvre sert d’espace de stockage aux œuvres d’art spoliées. France, 1943-1944.

© Mémorial de la Shoah / Coll. Bundesarchiv.

Vente aux enchères. Paris, galerie Charpentier, juin 1944.

©Lapi/Roger-Viollet.

Livres spoliés entreposés à l'Offenbach Archival Depot. Allemagne, après juillet 1945. © Mémorial de la Shoah

Ventes à l’Hôtel Drouot, 1942

© Ministère de la Culture – Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Dist. RMN – Grand Palais / Noël Le Boyer

Affiche

Vente aux enchères à la galerie Charpentier. Paris, juin 1944. Crédit : © LAPI/Roger-Viollet

Ventes à l’Hôtel Drouot, 1942

© Ministère de la Culture – Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Dist. RMN – Grand Palais / Noël Le Boyer

Adolf Hitler et André François-Poncet, homme politique et diplomate français, lors d'une exposition d'art français. Berlin, Parizer Platz, 1937. Photographie de Heinrich Hoffmann publiée dans le journal "B.Z.".

© Ullsteinbild/Roger-Viollet

Vente aux enchères. Paris, galerie Charpentier, juin 1944.

©Lapi/Roger-Viollet.

Ventes à l’Hôtel Drouot, 1942

© Ministère de la Culture – Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Dist. RMN – Grand Palais / Noël Le Boyer

Ventes à l’Hôtel Drouot, 1942

© Ministère de la Culture – Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Dist. RMN – Grand Palais / Noël Le Boyer

La salle des antiquités orientales du musée du Louvre sert d’espace de stockage aux œuvres d’art spoliées. France, 1943-1944.

© Mémorial de la Shoah / Coll. Bundesarchiv.

Vente aux enchères. Paris, galerie Charpentier, juin 1944.

©Lapi/Roger-Viollet.

Livres spoliés entreposés à l'Offenbach Archival Depot. Allemagne, après juillet 1945. © Mémorial de la Shoah

Ventes à l’Hôtel Drouot, 1942

© Ministère de la Culture – Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Dist. RMN – Grand Palais / Noël Le Boyer

Articles sur ce blog concernant :